Berlin verliert weiter bezahlbare Wohnungen, titelte unlängst der Tagesspiegel. Trotz des Bestrebens der Politik, zügig günstigen Wohnraum zu schaffen, geht der Trend in den Keller. Nur noch 115.000 geförderte Mietwohnungen sind im Besitz des Landes Berlin. Zwar wird seit einiger Zeit wieder tüchtig gebaut, aber die Ergebnisse wirken verschwindend gering angesichts der Relikte politischer Missetaten aus der Vergangenheit. Auf einhundert fertiggestellte Neubauten im letzten Jahr kommen 9000 Wohnungen, die nun nicht mehr Teil des sozialen Wohnungsbaus sind, da die soziale Bindung ausgelaufen ist. Die Vermieter haben die Darlehen, die sie damals vom Land bekommen haben, zurückgezahlt und können nun ihre Miete nach den Gesetzen des freien Marktes veranschlagen.

Damit droht eines der wichtigsten Wahlversprechen der rot-rot-grünen Landesregierung zu scheitern. Man kann zwar nicht sagen, dass man sich dort nicht bemühen würde. Wer sich aber mit der jüngeren Geschichte der Berliner Stadtpolitik auseinandersetzt, kann ahnen, wie ohnmächtig sich man sich im Ressort Stadtentwicklung und Wohnen bisweilen fühlen muss. Es ist eine Geschichte von großen Ideen und falschen Versprechen, von vorschnellen Entscheidungen und dem Primat des Sparens. Und sie gibt ein exzellentes warnendes Beispiel, wie viel Einfluss die Politik auf die grundlegenden Bereiche des Lebens hat – und was passieren kann, wenn sie versagt.

Die Nullerjahre

Als im Januar 2002 die rot-rote Koalition um Klaus Wowereit in den Berliner Senat einzog, war es um den Haushalt der Stadt düster bestellt. Die Schulden waren von 11,1 Milliarden Euro im Jahr 1991 bis auf 47,5 Milliarden Euro gestiegen, der Bund rief nach baldiger Konsolidierung. Obwohl der plötzliche Wegfall von staatlichen Förderungen nach der Wiedervereinigung einen nicht geringen Anteil an der Misslage hatte, herrschte zum Amtsantritt Wowereits der Tenor, Berlin hätte sich seine außergewöhnlich hohe Verschuldung selbst zuzuschreiben; die Stadt habe einfach über seine Verhältnisse gelebt.

Mit einem heftigen Sparkurs gewann die Regierung in den folgenden Jahren wieder einigermaßen an haushaltspolitischem Boden. Verantwortlich für die Stabilisierung war in erster Linie der damals schon streitbare, aber noch nicht ganz so umstrittene Thilo Sarrazin. Als Finanzsenator mit einem Faible für Zahlen überzeugte er Kollegen und Sachverständige mit selbst errechneten Prognosen, die oft damit zu tun hatten, mit welchen Maßnahmen man am schnellsten am meisten sparen konnte. Seine zackige Arbeitsweise und die Art, wie er sie umsetzte, brachten ihm dabei Sympathien und Anfeindungen gleichermaßen ein. So nannte der Dresdener Finanzwissenschaftler Helmut Seitz Sarrazin „unzweifelhaft auch den profiliertesten und erfolgreichsten Finanzpolitiker, den diese Republik jemals gesehen hat“.

Aber wo gehobelt wird, da fallen späne und so gründete die Haushaltssanierung auch auf dem starken Beschnitt des sozialen Wohnungsbaus. Sarrazin kündigte rigoros Förderprogramme auf und wandte sich damit auch gegen den damaligen Rat der zuständigen Expertenkommission. In einem rechnerischen Plädoyer setzte sich gegen Stadtentwicklungssenator Peter Strieder durch, der die Wohnbau-Förderung lediglich umstellen wollte, anstatt sie gänzlich abzuschaffen. Strieders Kostenpunkt lag bei knapp einer Milliarde. Sarrazins Vorschlag war günstiger.

Daraufhin veräußerte der Senat über die Hälfte der Sozialwohnungen aus dem eigenen Bestand, vor allem durch den Verkauf kommunaler Wohnungsbaugesellschaften. Wie zum Beispiel die GSW, damals eine der größten landeseigenen Gesellschaften mit einem Bestand von zeitweise 70.000 Wohnungen. 2004 ging die GSW auf Vorlage Sarrazins meistbietend an ein internationales Investoren-Konsortium um Gesellschafter Goldman-Sachs. Den Kaufpreis von 405 Millionen holten sich die Investoren gleich im ersten Jahr zurück, als sie sich aus Notrücklagen und zukünftigen Gewinnen, die noch gar nicht bilanziert waren, eine Ausschüttung von 447 Millionen Euro gönnten.

In einer Stellungnahme des Senats hieß es damals: Das Konsortium verpflichtet sich, die sozial- und wohnungspolitischen Ziele der GSW fortzuführen. Insbesondere wird weiterhin breiten Schichten der Bevölkerung preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt, darunter kinderreichen Familien, alleinerziehenden Elternteilen, Schwerbehinderten, älteren Menschen und ausländischen Familien. Heute zahlt man in den entsprechenden Wohnungen teilweise Preis weit über den Vergleichsmieten.

(Thilo Sarrazin, 2009. By Nina derivative work: Saibo (Δ) CC BY-SA 3.0)

Nach Föderalismusreform im Jahr 2006 wurde der Wohnungsbau zur Ländersache. Dafür gingen jährlich Millionen Euro vom Bund nach Berlin. Ingeborg Junge-Reyer, damals Senatorin für Stadtentwicklung, ließ davon allerdings keine Wohnungen bauen. Im Gegenteil: 2011 verabschiedete der rot-rote Senat auf ihre Vorlage das umstrittene Wohnraumgesetz. Das hatte eigentlich zum Ziel, zu gewährleisten, dass die Mieten nicht ins Astronomische steigen, wenn die staatlichen Anschlussförderungen auslaufen. Die Opposition, damals CDU und Grüne, bezeichneten die Regelungen zum Mieterschutz im Vorfeld bereits als „relativ einfach zu umgehen”.

Das Gesetz ermöglichte es den Vermietern erstmals, das Förderdarlehen, das die Stadt für den sozialen Wohnungsbau bereithält, verfrüht zurückzuzahlen und öffnete damit Investoren Tür und Tor. Zudem durften nun, sobald die Rückzahlung abgeschlossen war, auch marktübliche Mieten für die ehemaligen Sozialwohnungen verlangt werden.

Was ist die „Soziale Bindung“?

Soziale Bindung im Wohnungsbau bedeutet, dass die Immobilien öffentlich gefördert werden.

Die meisten Wohnungen mit sozialer Bindung sind mit folgenden Voraussetzungen verknüpft:– Es wird ein WBS (Wohnberechtigungsschein) zum Wohnen benötigt

– Die Mieten sind dafür geringer als auf dem freien Markt, denn es gibt eine Mietpreisbindung

– Nur, wenn die laufenden Kosten steigen, darf der Vermieter die Miete erhöhen (Kostenmiete-Prinzip)

– Wenn der Vermieter das vom Staat gewährte Darlehen zurückgezahlt hat, endet die soziale Bindung und damit auch die Mietpreisbindung. Die Miete darf sich ab jetzt nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch richten, also nach dem Berliner Mietspiegel.

Wie viel kann die Stadt ertragen?

Auch wenn sich die größten Beschnitte in Klaus Wowereits Amtszeit ereigneten, wäre es falsch, zu denken, dass die hausgemachte Wohnungsnot ein rot-rotes Rezept sei. In einer 2017 erschienenen Studie weisen der ehemalige Grünen-Politiker Jan Kuhnert und der Poltikberater Olof Leps darauf hin, dass seit dem Mauerfall mehr als 315.000 von ursprünglich über 585.000 kommunalen Wohnungen verkauft wurden. Tatsächlich lieferte man sich nach der Wiedervereinigung fast so etwas wie ein Privatisierungs-Wettrennen. Das Wiener Stadtmagazin Falter kommentierte die damaligen Vorgänge so:

Was sich in Berlin seit den 1990er-Jahren abspielte, wirkt wie ein großes Experiment in Echtzeit, mit dem getestet wurde, wie viel Liberalisierung ein Wohnungsmarkt verträgt.

Die politische Misswirtschaft im Wohnungsbereich und das kurzsichtige Vertrauen in die Schaffenskraft des freien Marktes führten dazu, dass der Bedarf nach bezahlbaren Wohnungen so akut ist wie noch nie. Berlin zählt zu den am schnellsten wachsenden Städten Europas. Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg ist die hiesige Bevölkerungszahl zwischen 2011 und Juni 2017 um 261.862 Menschen gestiegen. Und die müssen ja irgendwo wohnen.

Dividiert man die absoluten Zahlen des Bevölkerungswachses eines Zeitraumes durch die durchschnittliche Haushaltsgröße (in Berlin 1,7 Personen, Mikrozensus 2015) ergibt sich allein für den o.g. Zeitraum von 2011-2017 ein Neubaubedarf von rund 154.000 Wohnungen. Und da offenbart sich der ganze Wust auf einmal.

Denn von den 13 659 Wohnungen, die laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2016 in Berlin gebaut wurden, sind knapp 43 Prozent Eigentumswohnungen und damit für den größten Teil der Berliner ungeeignet. Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 19.095 Euro und der geringen Haushaltsgröße (über die Hälfte aller Berliner Wohnungen sind Single-Wohnungen) brauchen die Berliner vor allem kleine und mittelgroße Wohnungen im Niedrigpreissegment. Die Erfahrung zeigt aber: Der freie Markt wird die nicht schaffen. Denn die Rendite ist um ein Vielfaches kleiner als bei höherpreisigen Immobilien.

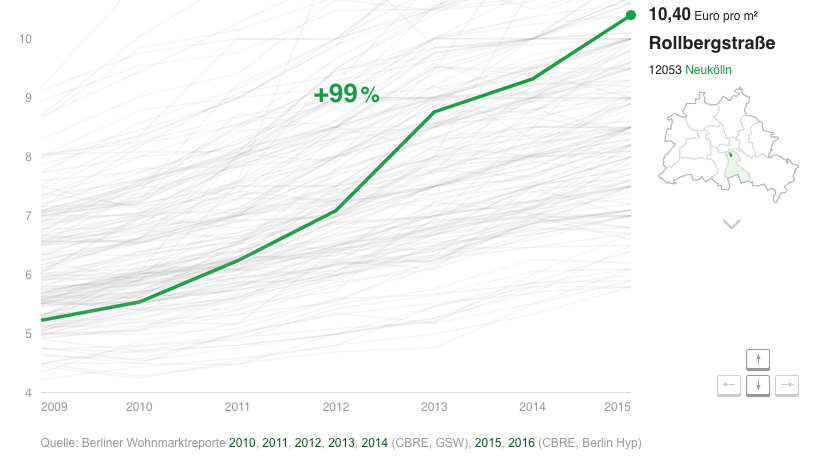

Das geringe Niveau an bezahlbaren Neubauten führt dazu, dass die Bestandsmieten in astronomische Höhen klettern. Nach Berichten der Berliner Morgenpost haben sich die Mieten zwischen 2009 und 2015 in drei Kiezen verdoppelt, zwei davon in Neukölln, einer in Mitte. Ein guter Indikator für die Entwicklung ist die Plattform wg-gesucht.de. Wer wissen will, wie sich die Wohnungspolitik in konkreten Ergebnissen niederschlägt, ist beraten, dort nach Angeboten in den beliebten Stadtecken zu stöbern. Preise zwischen 600 und 700 Euro für ein mittelgroßes WG-Zimmer zählen an Ecken wie der Karl-Marx-Straße, im Schillerkiez oder am Richardplatz genauso zum städtischen Standard wie Wohnungsbesichtigungen mit Bewerbern im dreistelligen Bereich.

(Screenshot: Berliner Morgenpost)

Der Berliner Wohnungsmarkt ist dabei, sich so von der Realität zu entfernen wie das in anderen europäischen Metropolen wie London oder Paris schon länger der Fall ist. Schon deswegen braucht es unbedingt mehr soziale Wohnungen, wenn die Stadtzentren nicht zur homogenen Masse einer gutbetuchten Einheitskultur werden sollen.

Wien, die gelobte Stadt

Diese Wohnungsmärkte funktionieren nicht mehr, sie versagen schlichtweg, weil sie sich selbst überlassen wurden.

Ein gutes Jahrzehnt nach den strammen Privatisierungen ist vielen Politikern klar: Ein privatisierter Wohnungsmarkt ohne staatliche Eingriffe kann nicht funktionieren. Was man in Berlin auf die harte Tour lernen musste, darüber ist man sich anderswo schon seit hundert Jahren im Klaren. Etwas mehr als 500 km Luftlinie südöstlich der deutschen Hauptstadt findet sich ein Stadtstaat, der eine lange Historie in erfolgreichem Stadtbau-Management hat. Die Rede ist von Wien. Wer hier durch die Gassen flaniert, kann, ganz gleich ob im prunkvollen Ersten Bezirk oder im schmuddelig-charmanten Sechzehnten, zahlreiche Ornamente im Stadtbild entdecken, über die man sich als Deutscher vielleicht erst einmal wundert. Die Rede ist nicht von Stuck und Statuen. An zahlreichen Häusern prangt, meist über dem Eingang, mal an einer Seitenwand, der Schriftzug „Wohnungsanlage der Gemeinde Wien“, zumeist versehen mit den Gründungsjahren des Bauwerks. Diese datieren teilweise zurück bis in die 1920er Jahre, genau genommen bis zum Jahr 1923. Damals sah sich die sozialdemokratische Regierung unter Bürgermeister Karl Seitz im Zugzwang, den immer schlechteren Wohnverhältnissen der Arbeiterschicht entgegen zu wirken. Bis zum Ausbruch des Faschismus baute man 65.000 außerordentlich qualitative Gemeindewohnungen mit Waschküchen, Kindergärten und kostenlosen Bädern, die für 250.000 vorwiegend proletarische Wiener zur erschwinglichen Heimat wurden.

Nach dem Krieg wurde Wohnungsbau zum politischen Mantra. Gebaut wurde immer und um das Budget gab es selten Streit. Darüber, dass Städte wie Berlin und Dresden ihren kommunalen Bestand veräußerten, können sich die Wiener nur wundern. Obwohl auch Wien Finanzkrisen hatte, war die Privatisierung von Wohnungen dort nie ein Thema.

Neben Einzelwohnungen fördert die Stadt insbesondere auch Gemeinschaftseinrichtungen. Dabei kann man nicht nur mit einer hohen Dichte an sozial geförderten Immobilien aufweisen, sondern auch mit einer erstaunlichen Qualität.

Finden tut man solche Vorzeigebauten zum Beispiel im Wiener Sonnenwendviertel. Das neue Stadtquartier am Hauptbahnhof wurde vor einigen Jahren auf Teilen des alten Bahnhofsgeländes erreichtet und fasst hauptsächlich Wohnhäuser. Es ist ein Prestigeprojekt der Gemeinde; bis zur Fertigstellung im Jahr 2025 sind im Viertel etwa 5.000 Wohnungen für etwa 13.000 Menschen vorgesehen, größtenteils aus gefördertem Wohnbau. Die bereits abgeschlossenen Bauten können sich sehen lassen. Sie verfügen über ein Schwimmbad, eine Sauna, ein Kino sowie einen Theatersaal, eine Dachterrasse mit Blick über die ganze Stadt, einen großen Partyraum mit Zugang zum Grillplatz im Hofgarten, eine Kletterwand und so fort. Das alles gibt es für 7 Euro den Quadratmeter – warm.

Dass das funktioniert, hängt auch damit zusammen, wie in Wien der Baugrund vergeben wird. Der größte Grundbesitzer der Stadt ist nämlich der städtische Wohnfonds. Anstatt den Boden an den Meistbietenden zu verscherbeln, legt der lieber fixe Grundstückspreise fest. In einer anschließenden Ausschreibung bewerben sich Baugesellschaften im Verbund mit Architekten um den Zuschlag, indem sie ein Konzept einreichen, das komplexen Anforderungen genügen muss. Eine Jury, deren Mitglieder regelmäßig wechseln, bewertet die Einreichungen nach den vier Kriterien Architektur, Ökonomie, Ökologie, Soziales. Das Resultat sind oft soziale Wohnkomplexe, die den Bauten namhafter Stararchitekten in Ästhetik und Raffinesse um nichts nachstehen. Für nicht wenige waren die Gemeindebauten sogar ein wichtiges Karrieresprungbrett.

Natürlich findet man in Wien auch Gründe, wegen der Wohnungspolitik zu granteln. Das Einkommen, das einen zum Bezug einer Sozialwohnung befähigt, ist mit über 3000 Euro Netto im Monat für einen Single-Haushalt sehr großzügig angesetzt. Auch die Notwendigkeit von Eigenanteilen, die die Mieter in vielen Sozialwohnungen aufwenden müssen, erlaubt Kritik am System. Vor allem die Mittelschicht sei es, die vom sozialen Wohnungsbau profitiere, heißt es aus manchen Kreisen, die mittlerweile FPÖ wählen, weil sie sich eine linkere Wohnungspolitik wünschen. Sogar im kommunalen Wahlkampf war das „Wohnungsproblem“ ein Thema. Von der Warte des Berliners betrachtet man diese Auseinandersetzungen mit einer Mischung aus Sehnsucht und Resignation. Denn von Wiener Verhältnissen ist man hier bestenfalls Lichtjahre entfernt.

Welche Ansätze gibt es zur Zeit?

Während Wien im Wohnungsmarkt auf lange bestehende Strukturen und eine bürokratische Routine zurückgreifen kann, hat Berlin seine Handlungsfähigkeit damals in großer Not verpfändet. Seitdem hat sich die Politik mehr schlecht als recht angestellt, die Fehler von damals auszubügeln. Stimmen aus der Opposition oder dem politischen Off gibt es viele.

Zum einen ist da Andrej Holm. Der Stadtsoziologe und kurzzeitige Berliner Staatssekretär sprach sich schon öfter für Enteignungen von Wohneigentum aus, insbesondere für sogenannte Schrottimmobilien, die von ihren Besitzern aus spekulativen Erwägungen leerstehend gelassen werden. Eine Praxis, die in Hamburg tatsächlich seit einiger Zeit vereinzelt zur Anwendung kommt. Auch der Berliner Senat beschäftigt sich laut seiner Antwort auf eine kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck mit der Idee.

Ganz anders will die FDP das Problem lösen. Konjunktur für die Bauwirtschaft, schnellere Genehmigungsverfahren, ein Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer von 500.000 Euro, um Wohneigentum zu fördern. Anstatt auf Sozialwohnungen will sie auf raschen Wohnungsbau setzen, um die Mieten zu senken. Zudem fordert sie einen „Mieten-TÜV“ für alle neuen und bestehenden Gesetze, die sich mit Wohnraum beschäftigen. Der soll klarstellen, welche Maßnahmen genau zu mehr oder weniger Mietbelastung führen.

Hadern tun alle mit der Mietpreisbremse. Von der großen Koalition ab 2015 sukzessive eingeführt, stellte sich das Werkzeug schnell als unbrauchbar heraus. Tatsächlich waren in vielen Städten die Mieten nach Einführung der Mietpreisbremse stärker gestiegen als zuvor. Viele Seiten bemängeln die zahlreichen im Gesetz verankerten Ausnahmen und Fluchtwege. So müssen Vermieter, die gegen die Auflagen verstoßen, nicht all zu schnell mit Sanktionen rechnen. Wollen Mieter gegen zu hohe Mieten Einspruch erheben, bleibt ihnen nur der Rechtsweg.

Wer zudem seine Wohnung „aufwendig saniert“, ist ebenfalls von der Preisbremse freigesprochen. Für viele Vermieter ein Anreiz, erst Recht solche Umbauten vorzunehmen – und dann einen ordentlichen Aufschlag anzurechnen.

Nun fordert der Senat einige Änderungen. So sollen zum Beispiel Vermieter zu Beginn der Neuvermietung offenlegen müssen, wie hoch die Vormiete war. Tatsächlich ist sich die rot-rot-grüne Landesregierung sicher, dass die Mietpreisbremse mit einigen Nachbesserungen ein unerlässliches Tool im Kampf gegen steigende Mieten sein wird. Mit entsprechend harschen Änderungen könnte das sogar der Fall sein. Aber alleine wird es nicht ausreichen, um dem Tohuwabohu aus immer weniger und immer teurerem Baugrund, langwierigen Genehmigungsprozessen, Investorengeld und handlungspolitischer Selbstkastration beizukommen. Es muss das Ziel sein, ein System zu schaffen, das sukzessive die Kontrolle über den Wohnungsbau wieder in städtische Hände legt. Nur dann kann dieser irgendwann aktiv proportional zum Bevökerungswachstum reguliert werden. Bei allen Bestrebungen, den Neubau anzukurbeln, muss die Politik Prioritäten setzen: Die Schaffung von kleinen und mittleren Wohnungen im Niedrigpreissegment.

Natürlich scheint der sechsstellige Rückstand an Wohnungen unaufholbar. Trotzdem darf das nicht als Argument zählen, es deshalb lieber halbherzig anzugehen. Eine effektive Wohnungspolitik ist zeitaufwendige und kleinteilige Arbeit. Ein Anfang wäre es, bei den bestehenden Sozialwohnungen das voreilige Aufheben der Mietpreisbindung zu entsagen. Das würde wenigstens ein Stück weit den Restbestand sichern, den die Stadt noch besitzt. Anschließend sollte sich auch der Senat vor Augen halten, wie das Land und seine Haushaltskassen von einer Nachhaltigkeit profitieren können. Denn aktuell ist Berlin Meister in Sachen Haushaltszuschuss. Allein im Rahmen des SGB II, also dem Gesetzbuch, dass auch die Kostenübernahme für Unterkunft bei Hartz IV regelt, zahlten Bund und Staat im Jahr 2015 1,475 Milliarden Euro. Zieht man den Anteil ab, den der Bund zuschießt, bleiben immer noch 822.150.000 Euro. Dazu kommen noch die Bezüge aus dem Wohngeld, die sich nicht nach dem SGB II richten; multipliziert man die Anzahl der Haushalte, die im Jahr 2016 Wohngeld bezogen (24.677) mit dem durchschnittlichen Wohngeldanspruch (149,-), kommt man wiederum auf über dreieinhalb Millionen Euro.

Da fast alle Immobilien in Berlin dem freien Markt entspringen, landen diese Unsummen fast ausschließlich in den Taschen privater Vermieter. Das ist nicht nur unnachhaltig, sondern auch unverantwortlich. Zeit, sich einer neuen Wohnungspolitik zu widmen.

Nachtrag: Der Berliner Senat beziffert die Ausgaben für Wohngeld im Jahr 2016 auf 41.760.000 Euro, wobei 20.880.000 Euro durch den Landeshaushalt gedeckelt wurden.

Louis Koch

Neueste Artikel von Louis Koch (alle ansehen)

- Mein Minister fährt im Hühnerstall Motorrad – Lobbyismus, Kumpanei und anderer Irrsinn in der Landwirtschaft - 7. März 2018

- Warum Diesel so günstig ist und was das den Staat kostet: Das „Diesel-Privileg“ - 30. Januar 2018

- Auf ihrer ersten Pressekonferenz verlegt die neue grüne Doppelspitze Schienen für 2018 - 29. Januar 2018

0 Kommentare

Kommentar schreiben